世界では紀元前3000年頃に、はじめて「剣」(両刃の直刀)が作られたことが伝えられています。一方、日本では弥生時代(紀元前3世紀から紀元後3世紀中頃)に「銅剣」(青銅製の剣)が大陸から伝わり、平安時代中期(901~1093年[延喜元年~寛治7年]まで)にはじめて「日本刀」(片刃の湾刀)が作刀されました。世界の剣と日本刀ではどんな違いがあり、どちらが優れているのでしょうか。世界の剣と日本刀を比較して詳しくご紹介します。

世界の剣

「剣」(けん/つるぎ)とは、両刃の直刀(ちょくとう)で刺突武器のことを言います。世界ではじめて剣が登場するのは、紀元前3000年頃の西アジアで、青銅製の短剣でした。ヨーロッパでは紀元前2000年頃に、青銅製の剣が普及。また、紀元前1200年頃には、ヒッタイト人(インド=ヨーロッパ語系民族)によって鉄器が用いられ、剣が作られたことが伝えられています。

古代ギリシャ時代には、青銅剣の「カープス・タン」、古代ローマ時代には「グラディウス」、中世ヨーロッパ時代には「ブロードソード」や「ロングソード」、近世ヨーロッパ時代にはフェンシングで用いるフルーレに似た痩身の剣「レイピア」が登場しています。

刀剣の断面図

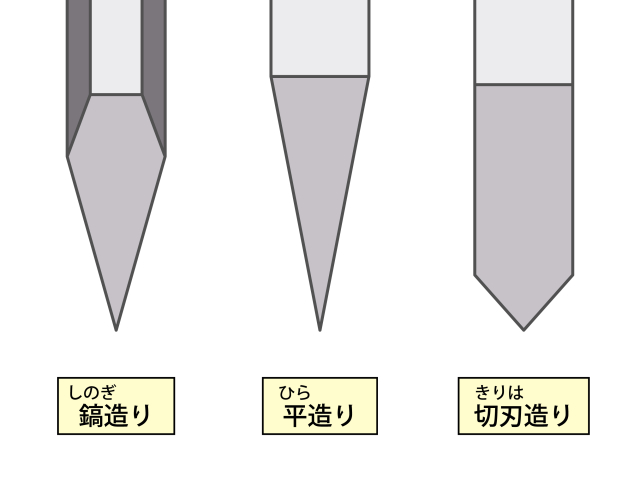

「日本刀」とは、平安時代中期に誕生した片刃で反り(そり)がある鎬造り(しのぎづくり)の湾刀(わんとう)のことです。平安時代中期よりも前に作られた刀剣類は「上古刀」(じょうことう)と言います。

上古とは、古墳時代から大化の改新までの時代区分。片刃ではなく、両刃造り(もろはづくり)で平造り(ひらづくり)、または切刃造り(きりはづくり)の直刀であるため、区別されています。

上古刀としては、「埼玉古墳群稲荷山古墳」(埼玉県行田市)で発見された奈良時代の剣、国宝「金錯銘鉄剣」(きんさくめいてっけん)が有名です。世界の剣と違って日本の剣は、密教法具として用いられ、武器としては発達も普及もしませんでした。

| 世界の剣 | 日本刀 |

|---|---|

| 直刀 | 湾刀 |

| 刃長が長い (75から95㎝) |

刃長が適当 (60から75㎝) |

| 柄が短い | 柄が長い |

| 片手で握る | 両手で握る |

| 鋳造 (大量生産ができる) |

鍛造・折り返し鍛錬 (大量生産ができない) |

世界の剣は、14世紀までは斬撃及び刺突攻撃ができる兼用タイプが主流でしたが、15世紀からはレイピアのように刺突に特化した物へと変化しました。これは、ヨーロッパの戦では、必ず鉄の鎧を身に纏ったため。相手に鉄の鎧を装着されると斬ることができないので、鎧を刺し貫ける細身の剣が主流となったのです。

なお、世界の剣の作刀方法は、主に鋳造(ちゅうぞう)。鋳造とは、金属を液体にして型に流し込む方法のこと。流し込むだけなので、大量生産が可能でした。したがって、世界の剣は直刀で刃長(はちょう)が長く、鋳造のため大量生産できるのが特徴。リーチを長くできるよう片手握りで、柄(つか)が短く作られています。

一方、日本刀は斬撃に特化しています。日本刀は両手で握るため柄が長く、刃長は世界の剣よりも少し短く、斬撃の鋭さが増す湾刀になっているのが特徴です。

日本刀の作刀方法は鍛造(たんぞう)の折り返し鍛錬。鍛造とは、金属を槌(つち)で叩いて延ばす方法のことで、折り返し鍛錬は日本独自の玉鋼(たまはがね)という特別な鋼材を叩いて延ばし、さらに折り返して鍛えることを5~20回繰り返す方法です。これにより、硬く粘り気のある強靱な鋼となるのですが、手間と時間がかかるため、大量生産には向いていません。

世界の剣と日本刀「帯刀方法の違い」

なお、世界の剣は2振以上帯刀する場合、左腰には長剣、右腰には短剣を差すのに対し、日本刀はすべてを左腰に差すのも違いと言えます。

なぜ、日本刀はすべて左に差すのかと言うと、武士社会でそう決まっていたため。

右手で抜刀すれば、相手の左胸(急所の心臓)に構えることができ、そのためには刀を左腰に携帯していた方が抜刀しやすく、常に左腰にあることで武士と武士がすれ違ったときに刀をぶつけずに済むという利点がありました。

したがって世界の剣は効率的な携え方、日本刀は規律を重んじた携え方だと言うことができるのです。

日本には「天下五剣」(てんがごけん)など、有名な日本刀があるように、世界にも有名な西洋刀が存在します。今回は「ジュワユーズ」について解説します。

ジュワユーズは、中世ヨーロッパ時代に西欧を治めていた「カール大帝」(フランス語ではシャルルマーニュ:フランク王国の国王で西ローマ皇帝)が所持していたと伝えられている剣です。ジュワユーズは、日本の「草薙剣」(くさなぎのつるぎ)にも匹敵すると言っても過言ではない国王の証であり、フランス歴代国王の肖像画に必ず描かれました。柄頭(つかがしら)に聖槍やダイヤモンドが埋め込まれ、1日に30回も色を変えるという美しい1振です。

しかし、1789年にフランス革命が起きて、当時の国王「ルイ16世」と王妃「マリーアントワネット」は処刑。1848年に王政も廃止されたのです。ただし、末裔はイギリスに亡命し、現在も存続しています。

「ルーブル美術館」に展示されているジュワユーズは、果たして本物なのかレプリカなのか。ルーブル美術館自体が明言をしないという、いわくつきの剣です。

| 世界の剣 | 日本刀 | |

|---|---|---|

| 刺突力 | 〇 | △ |

| 切れ味 | △ | 〇 |

| 殺傷力 | 〇 | △ |

| 鉄の強度 | △ | 〇 |

刺突に強い世界の剣と斬撃に強い日本刀では、一体どちらが強いのでしょうか。

作刀方法から考えると、鉄の強さは鍛造で折り返し鍛錬がされた日本刀の方が強く、世界の剣は鋳造なので折れやすいのではないかということが指摘できます。しかし、相手を1撃で即死させたいのであれば、刺突に強い世界の剣の方が、命中すれば殺傷力があると言えます。

ところが、切れ味の強さでは、日本刀の方が勝っています。即死にはできないにしても、切ればダメージ効果が高く出血多量となり、立ち上がることはできず死に至らすことができるでしょう。

世界の剣と日本刀のどちらが強いかは、刀剣を扱う人の技量にもよりますが、どちらも強い武器であることには変わりないので、一概には言えません。