鎌倉時代中期頃に興った日本刀作刀の伝法のひとつ、「美濃伝」は、発祥の地である美濃国(現在の岐阜県南部)が交通の要衝であり、さらには周辺諸国に得意先となる有力武将が多く住んでいたという好条件が重なっていたため、急速な発展を遂げています。そしてその背景には、高い作刀技術を持った優秀な刀工達の存在も欠かせませんでした。そんな美濃伝の名工についてご説明すると共に、「刀剣ワールド財団」が所蔵する各刀工の作刀についてもご紹介します。

刀工

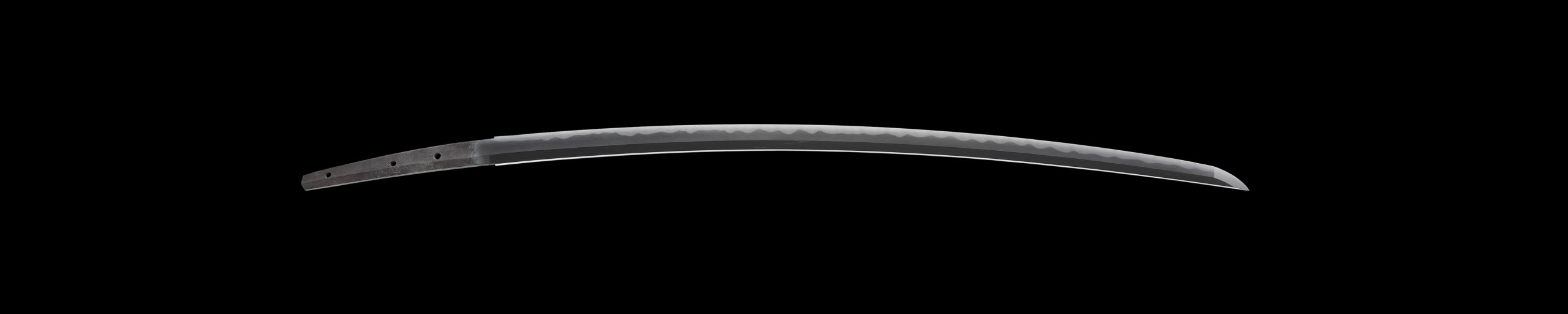

5つの地域ごとに生まれた「五箇伝」(ごかでん:五ヵ伝、五ヶ伝)の中で、最後に発祥した伝法「美濃伝」。

合戦が頻発し、日本刀の軍需が爆発的に増加した南北朝時代から戦国時代に、大きな繁栄を見せました。

このような時代背景から、美濃伝には現代の日本刀鑑賞において重視される、品位や見た目の美しさよりも、大量生産が可能であり、激しい実戦に耐え得るだけの丈夫さを持った実用性が求められていたのです。

そんな美濃刀の生産地として、美濃国の中で中心となった地域が武儀郡・関(現在の岐阜県関市)。関の地は、「日本刀中興の祖」と評される名工「金重」(きんじゅう)が、本国の越前国・敦賀(現在の福井県敦賀市)から移住して来た場所です。そののちの金重は、「関鍛冶の祖」と言われるほどの活躍を見せるようになり、関で作られた刀、すなわち「関物」(せきもの)は、美濃刀の代名詞と言われるまでに発展しました。

急激なスピードで増加していく刀剣需要に応えるため、効率的に作刀から販売まで行うべく、金重の孫であり、大和国(現在の奈良県)から来住した「兼光」(かねみつ)を中心に、関鍛冶達は、「鍛冶座」と称した自治組合を結成。

この組合には、関鍛冶のなかでも特に技量の高かった、①「善定派」(ぜんじょうは)②「室屋派」(もろやは)③「良賢派」(りょうけんは)④「奈良派」(ならは)⑤「徳永派」(とくながは)⑥「三阿弥派」(さんあみは)⑦「得印派」(とくいんは)という7つの流派、「関七流」(せきしちりゅう)も属していました。

関鍛冶達は、関七流を形成することで互いに切磋琢磨し、自身の作刀技術を高めることに尽力していたのです。

「志津三郎兼氏」(しづさぶろうかねうじ)は、もとは大和国において、「手掻派」(てがいは)一門に属していた南北朝時代前期の名工。大和での初銘の表記は、同音で「包氏」(かねうじ)としていました。「大和伝」を習得したあと、美濃国の多岐荘志津郷(現在の岐阜県海津市南濃町)に移住したことをきっかけに、刀工名を志津三郎兼氏に改称。

志津の地を拠点として作刀活動を行ったのち、相模国(現在の神奈川県)へ移り、「相州伝」を完成させた著名な刀工「五郎入道正宗」(ごろうにゅうどうまさむね)の門弟となります。

志津三郎兼氏は、五郎入道正宗のもとで作刀を学んでいた数多くの門弟の中でも、特に優秀であった10人である「正宗十哲」(まさむねじってつ)のひとりに数えられており、在銘作はほとんどありませんが、名品が多いことから古来珍重されており、美濃伝に相州伝を加味した作風を得意としていました。

「直江志津」(なおえしづ)は南北朝時代、志津三郎兼氏一門が、美濃国・直江村に移住したことがきっかけとなって誕生した流派です。その開祖には諸説あり、志津三郎兼氏の弟であった「兼俊」(かねとし)であったとも、志津三郎兼氏が大和にいた頃の門弟、「兼友」(かねとも)であったとも伝えられています。

その作風は、地鉄(じがね)が柾目(まさめ)交じりの板目肌(いためはだ)、刃文については、湾れ互の目(のたれぐのめ)に尖り刃(とがりば)が交じるところが特徴です。

金重は、志津三郎兼氏と共に美濃伝の事実上の始祖であったと伝えられている南北朝時代初期の刀工です。もとは僧侶であったと伝えられる金重は、61歳の頃に言わずと知れた名工・正宗のもとへ入門。志津三郎兼氏と同様に、正宗十哲のひとりに挙げられるほどの頭角を現し、そのあとは前述の通り、関の地に来住。関鍛冶の基盤を作り上げました。

金重の作風には、地鉄が黒ずむなどの特徴があり、これには本国の越前国(現在の福井県北東部)を含む、北国気質が反映されていることが窺えます。

「兼定」(かねさだ)は室町時代中期から後期頃に、関の地で活躍した刀工集団。関七流「奈良太郎」の系譜を継ぐ一門です。

「初代・兼定」は、関七流・三阿弥派「兼則」(かねのり)の子であった「兼長」(かねなが)のもとで作刀技術を学んでいます。また、兼定一門の中でも、特に高い評価を得ていた初代・兼定の子と孫が同銘を用いており、彼らと区別するために、初代・兼定は、通称「親兼定」(おやかねさだ)とも呼ばれているのです。

「2代・兼定」は当初、父と同じく通常の兼定を銘に刻んでいましたが、1501~1502年(明応10年~文亀2年)頃より、「定」の字をうかんむりの下に「之」(の)の字を書く表記に変更したことから、「之定」(のさだ)と呼ばれるようになります。そののち、2代・兼定は、1511年(永正8年)に「和泉守」(いずみのかみ)を受領。その作刀の切れ味は抜群で、「最上大業物」(さいじょうおおわざもの)に列せられるほどでした。

なお、「3代・兼定」の銘字は、「定」の字から、うかんむりの下に「疋」(ひき)の字を書く表記に改めていたため、「疋定」(ひきさだ)と通称されています。

孫六兼元は、室町時代後期に作刀活動を行っていた、関七流・三阿弥派の「兼元」(かねもと)一門の中で、最も高い技術力を持っていたと評される「2代・兼元」のことを言います。

同派の「兼国」(かねくに)の末裔であったと伝わる孫六兼元は、2代・兼定である和泉守兼定と共に関鍛冶の発展に貢献。実力の高さはもちろんのこと、人気や知名度の点においても、両者で二分していました。

孫六兼元の作風における最も顕著な特徴は、刃文に現れる「三本杉」(さんぼんすぎ)の互の目乱れ(ぐのめみだれ)。この名称は、背丈が異なる頭の尖った互の目が、3本をひとつとして規則的に並んでいる様を杉林に見立てたことから付けられています。

この三本杉は、古刀期の美濃鍛冶のみならず、新刀期における美濃鍛冶の作刀にも見られる刃文です。