江戸時代、人体を用いて刀剣の「試し斬り」を行った人物がいました。それが、「人斬り浅右衛門」と呼ばれた「山田浅右衛門」(やまだあさえもん)。山田浅右衛門はひとりの人物の名ではなく、死刑執行をかねて刀剣の試し斬りを生業とした「山田家」の当主が代々名乗った名前です。山田浅右衛門の概要と江戸時代に行われていた試し斬りの方法、そして試し斬りの記録を示す「截断銘」(せつだんめい/さいだんめい)とは何かをご紹介します。

山田浅右衛門

山田家は、「御様御用」(おためしごよう:幕府に仕え、刀剣の試し切りを行う役人)と呼ばれる囚人の死刑執行と、刀剣の切れ味を試す役職に就いていました。

将軍の愛刀の切れ味を確かめることもあるほど重要な役職でしたが、じつは山田家は武士ではなく、初代から末代までの約200年間、「浪人」(ろうにん:主家を持たず、俸禄を失った者)として江戸幕府に仕えていたのです。

もともと山田家は、遠江国井伊谷(とおとうみのくにいいのや:現在の浜松市浜名区引佐町)の地侍(じざむらい)で、井伊谷城(いいのやじょう:浜松市浜名区)城主「井伊直親」(いいなおちか:井伊直政[いいなおまさ]の父)の家臣でしたが、井伊直親は1563年(永禄6年)に戦死。これに伴って山田家は、井伊谷から駿河国金谷(現在の静岡県島田市金谷)に移住しました。

儒学者「青木昆陽」(あおきこんよう)がまとめた書物「山田文書」によると、移住先で生まれた「お八」という娘が、のちに「徳川家康」の側室となった「茶阿局」(ちゃあのつぼね)と推測されています。

茶阿局は、徳川家康が一目惚れするほどの美女でした。そんな茶阿局と徳川家康の間に生まれたのが六男「松平忠輝」(まつだいらただてる)です。しかし、母・茶阿局は氏(うじ)を持たない低い身分の出身であったことから、松平忠輝は外様大名として育てられます。

一方で、松平忠輝の同母弟(または同母兄)と言われる「松千代」(まつちよ:徳川家康の七男)は「長沢松平家」の10代当主として迎えられました。ところが、松千代は6歳で夭折。松千代に代わり、長沢松平家を継いだのが松平忠輝でした。

名門の当主となった松平忠輝は、譜代の家臣を持っていなかったため、母の実家である山田家から積極的に人員を集めたと言います。また、教育係として徳川家康の古参の家臣達も集められましたが、松平忠輝は周りの言うことを聞かず、乱暴者に成長。

家臣達は困った挙句、松平忠輝の素行の悪さを徳川家康へ報告。しかし、茶阿局や他の側室達からの訴えにより、逆に「家臣達の躾の仕方に問題があった」とみなされ、教育係を行っていた家臣らは改易や切腹を命じられることになったのです。

切腹を命じられた人のなかに「山田吉辰」という人物がいました。山田吉辰は、のちに幕府の御様御用となる「初代・山田浅右衛門」(やまだあさえもん)こと「山田貞武」(やまださだたけ)の曾祖父です。山田吉辰には「山田吉春」という子がいましたが、山田吉春は信州松本藩(現在の長野県松本市)へと預けられ、そののち浪人となります。

浪人となった山田家は江戸へ移住。江戸で生まれたのが山田貞武です。山田貞武は、剣術などを習っていたことから、武芸に自信を持っていたと言われています。

当時、武士の間では刀剣の試し斬りが流行。山田貞武は、これを生業にすれば金になると思い、据物斬り(すえものぎり:試し斬り)の達人「山野勘十郎久英」(やまのかんじゅうろうひさひで)に弟子入りして技術を磨き、幕府から御様御用の役を任じられることになりました。

のちに山田貞武は「浅右衛門」と名乗るようになり、以降、山田家の当主は山田浅右衛門を襲名しながら、刀剣の試し斬りと斬首刑の処刑人としてその名を世に広めたのです。

なお、山田家が御様御用を務める以前は、山野家の他、「鵜飼十郎右衛門」(うかいじゅうろうえもん)、「松本長太夫」(まつもとちょうだゆう)などが御様御用を務めていました。山田貞武が御様御用となって以降は、山田家が明治時代まで御様御用を務めることになりますが、山田家は明治時代にその役を解かれるまで浪人という身分のままでした。その理由は「死の穢れを伴う役であるため」や、「幕臣にして貰うタイミングがなかったため」など諸説あります。

「業物位列」(わざものいれつ)という刀剣用語は、現在では「技量別の刀工格付け」の意味で使用されていますが、もともとは「5代・山田浅右衛門山田吉睦[やまだよしむつ]によって選定されたよく切れる刀」の意味を持っていました。

懐宝剣尺

山田吉睦は、「技量別の刀剣ランキング本」とも言える2冊の書物「懐宝剣尺」(かいほうけんしゃく)と「古今鍛冶備考」(ここんかじびこう)を、師である「須藤五太夫睦済」(すどうごだゆうむつずみ)などとともに編纂・出版しています。

この2冊の書物は、試し斬りした結果を、切れ味の良さにしたがって、①最上大業物(さいじょうおおわざもの)、②大業物(おおわざもの)、③良業物(よきわざもの)、④業物(わざもの)、⑤大業物・良業物・業物混合(おおわざもの・よきわざもの・わざものこんごう)の5段階に分類・ランキング化しているのが特徴。

なお、どちらの書物でも掲載されているのは、慶長年間(1596~1615年)以降の新刀(しんとう)の刀工ばかりです。他の刀剣古書では最上とされた古刀(ことう)の刀工は、「正宗」(まさむね)や「江義弘/郷義弘」(ごうよしひろ)など一部の刀工以外、選定されていません。

この背景には、刀剣鑑定家「本阿弥家」(ほんあみけ)と、江戸幕府8代将軍「徳川吉宗」の存在があります。懐宝剣尺が刊行される約100年前に著されたのが、徳川吉宗の命により本阿弥家が編纂した刀剣古書「享保名物帳」(きょうほうめいぶつちょう)です。

享保名物帳に記載された刀剣は「名物」と呼ばれ、別格の存在として重宝されていました。そして、その刀剣を鍛えた刀工の作品も同様に、高い価値があるとみなされるようになり、将軍や名門の大名から求められたことで、市場に名匠の刀剣が出回ることはなくなったのです。

そうした刀剣を所蔵した大名達も、実用としてではなく「家宝」として名刀を所有していました。つまり、試し斬りをする必要がなかったため、山田吉睦も古刀の名刀を試し斬りする機会が得られず、結果として新刀の作品ばかりが試し斬りされたと推測されます。

試し斬りの歴史は古く、鎌倉時代にはすでに罪人を使った試し斬りが行われていました。「試し斬り」と言うと、「生き試し」(生きた人間を使った試し斬り)が思い浮かびますが、じつは生き試し以外にも試し斬りの方法はあります。

そのひとつが、江戸時代になってから確立した、山田家による「据物斬り」(すえものぎり)、通称「死人試し」(囚人の死体を用いた試し斬り)。

また、「堅物試し」(かたものためし:別名・堅物切り[かたものぎり]、荒試し[あらためし])と呼ばれる試し斬りの方法もあります。堅物試しは、鉄板や鍔(つば)、鹿角、兜(かぶと)などを使った試し斬りのこと。

いずれの試し斬りにおいても、優れた腕前を持つ人でなければ対象物を斬れないばかりか、刀剣が傷んでしまったり、最悪の場合は折れてしまったりすることがあったと言います。

なお、山田浅右衛門は斬首刑の執行人として、「いかに囚人を苦しませないように斬首するか」を常に考えていました。体のなかでも皮膚や脂肪はやわらかいですが、骨は非常に硬いため、骨を両断するときは単に力を込めれば良いわけではなく、刃を入れたときの角度や勢いが良くなければ首は斬り落とせず、囚人を苦しませることになります。

そのため、山田浅右衛門は斬首する際、一度刀を振り下ろしただけで首を斬り落とせるほどの優れた技術で、死刑執行人を全うしていたのです。

土壇

試し斬りにおいては、死体を載せる台も特別製。

死体を置く台を「土壇」(どだん)と言い、土壇は砂と真土(まつち:耕作に最適な良質の土)を半々に混ぜ、それを篩(ふるい)にかけて、水で固めることで完成します。

土壇の四隅には4本の竹が立てられて、死体はこの竹の間に、両手を上げた状態で固定しました。

なお、土壇は慣用句「土壇場」(どたんば)の語源でもあります。

截断銘(試し銘)

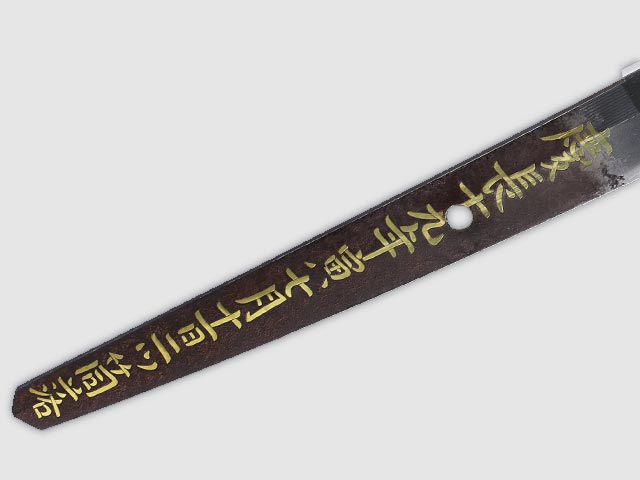

刀身の茎(なかご:柄に収める部位)へ施される銘(めい)にはいくつか種類がありますが、そのなかでも試し斬りと関連するのが「截断銘」(せつだんめい/さいだんめい)です。

截断銘とは、「試し銘」とも呼ばれる、囚人の胴体を使用した試し斬りにおいて、「いつ」、「誰が」、「どの部分を」、「どれだけ切断したのか」などを記録した銘のこと。人体を用いた試し斬りは、幕府公認の御様御用しか行うことが許されていなかったため、武士や大名は試刀家(試し斬りをする人)へ依頼する形で刀剣の切れ味を確かめていました。

しかし、その依頼料は非常に高く、一説によると御様御用の「山野家」へ截断銘を依頼する場合は10両も要したと言われています。その内訳は、役人関係者への謝礼の他、人件費、金象嵌銘(きんぞうがんめい:金象嵌によって入れられた銘)を施す技術料など。

なお、山田家に先立って試刀家を務めていた「山野加右衛門永久」(やまのかえもんながひさ)は晩年になると、集まった依頼料を使って、罪人供養のために「蓮台寺」というお寺を再建。蓮台寺は、のちに山野加右衛門永久の名にちなんで「永久寺」(えいきゅうじ:現在の東京都台東区三ノ輪)に改名され、永久寺には現在でも、山野加右衛門永久が使用した刀剣が寺宝として伝わっています。

「刀 銘 出雲大掾藤原吉武」は、江戸時代の上級旗本で「伊勢山田奉行」を務めた「長谷川重章」(はせがわしげあき)が特注した刀剣。

本刀の茎に切られているのは、「出雲大掾藤原吉武」(いずもだいじょうふじわらよしたけ)の作刀者銘と、「土生氏求之 長谷川氏重章所持之剣」(どしょううじこれをもとむ はせがわうじしげあきしょじのけん)の所有者銘、そして「両捨車五度切落」(りょうじゅっしゃごどきりおとす)の截断銘です。

出雲大掾藤原吉武は、江戸時代初期に活躍した刀工。優れた刀剣を鍛えたため、「出雲大掾」を受領しました。

土生氏求之 長谷川氏重章所持之剣の「土生氏」とは、室町幕府6代将軍「足利義教」(あしかがよしのり)に仕えていた土生氏を祖先に持つ人物と推測されます。截断銘の「両車」とは腰部のこと。「五度切落」は、5体の囚人の両車(腰部)を切り落としたことを意味しており、本刀はそれほどまでに切れ味が優れていることを示しています。

「刀 銘 長曽祢興正(金象嵌)延宝四年十二月十日 貳ツ胴截断山野勘十郎久英(花押)」は、「虎徹」(こてつ)の通称で知られる「長曽祢興里」(ながそねおきさと)の門人で、2代目の虎徹「長曽祢興正」(ながそねおきまさ)が作刀した刀剣。

本刀の茎には、長曽祢興正の作刀者銘と、「延宝四年十二月十日」の作刀日、「貳ツ胴截断」(ふたつどうせつだん)の截断銘、試刀家・山野加右衛門永久の子「山野勘十郎久英」(やまのかんじゅうろうひさひで)の花押(かおう:署名の代わりに使われる記号や符号)が切られています。

長曽祢興正は、江戸時代中期に江戸で活躍した刀工。師である長曽祢興里の作刀技術を受け継ぎ、非常に切れ味が優れた刀剣を作刀しました。

「延宝四年十二月十日」は、1676年(延宝4年)の12月10日のこと。本刀の試し斬りが行われた日と推測されます。貳ツ胴截断とは、2人の罪人の死体を重ねて切ったという記録です。花押の山野勘十郎久英は、山野勘十郎久英によって試し斬りが行われたことを意味しています。